Por Kaban Basurto

Resumen: La producción de aguamiel se ve muy favorecida para esta región que aunque semiárida, carece de una gran diversidad de flora, pero no de la presencia del maguey. El aguamiel es una bebida que existe en México desde tiempos inmemoriales. En Zacatecas el aguamiel está ligado, a distintos tipos de vida como la de las culturas mesoamericanas, las cazadoras recolectoras nativas de la región y a las sociedades coloniales. El oficio del aguamiel nace de una necesidad social de adquirir este producto para su consumo hasta transformarse en una tradición, que como podemos ver, aún persiste en la sociedad zacatecana. Dicha actividad ha estado en declive en los últimos años hasta llegar al punto de existir solo dos personas dedicadas a esto en la capital y sus zonas aledañas.

____

El maguey y el aguamiel

En México existen aproximadamente 200 especies de maguey, (Fournier, 2007) las cuales las podemos encontrar en casi todos los estados de la república. Estos han tenido distintos usos en las distintas culturas mesoamericanas y cazadoras-recolectoras del norte de México desde 7000 a.C. a 1500 d.C. (ibídem). Sus usos van desde la elaboración de textiles, alimentos, bebidas y hasta se utiliza en la construcción. Entre los pueblos que explotaban el maguey en el siglo XVI, se encuentran culturas de los grupos náhuatl, tarascos, matlatzinca y chontal; en el norte de México, encontramos los grupos otomís, chichimeco y cazcana, los cuales producían pulque, vinagre, cáñamo, comida, indumentaria, medicina y aguamiel. (Ibídem)

En este trabajo, nuestro objeto de estudio es el aguamiel o por su nombre en náhuatl “Neutli” (consultado en: página electrónica de CONABIO el 2 de junio del 2012) por lo que nos enfocaremos solo en este producto, aunque no siempre podemos separar la estrecha relación que existe de esta bebida con el pulque (octli), que es el resultado de la fermentación de la misma por el agente Diplococo viscoso y algunas levaduras. (Fournier, 2007) También el aguamiel contiene una considerable cantidad de carbohidratos. (Vargas, 2009)

Existen algunos mitos e historias sobre el descubrimiento del aguamiel, los cuales en su mayoría se relacionan con Mayahuey la deidad del pulque, considerada como la primera en extraer este néctar del maguey. (Breña, Luis, Domínguez, González, Esquivel, Lucio, 2010) También se tenía la idea, de que el descubrimiento del pulque y por lo tanto del aguamiel, fue en la época Preclásica dentro de la cultura tolteca. Alfredo chavero nos cuenta que según los campesinos, el descubrimiento del aguamiel, se dio cuando un roedor entró dentro del corazón del maguey y lo empezó a raspar, esta acción trajo como consecuente el brote del aguamiel, después de observar lo que pasó, los indígenas empezaron a imitar esto. (Chavero citado en Breña, Luis, Domínguez, González, Esquivel, Lucio, 2010)

El nombre con el que se le denomina a la persona que se encarga de la recolección del aguamiel es: “tlachiquero” proveniente del náhuatl, el cual tiene como traducción “Rasguño”. (Breña, Luis, Domínguez, González, Esquivel, Lucio, 2010) No utilizaremos la el nombre de tlachiquero, ya que éste concepto no existe en este lugar. La denominación en Zacatecas para el oficiante es “aguamielero” Y a diferencia de otros lugares ellos no solo extraen en aguamiel sino que también la comercializa directamente.

Durante la época colonial, es muy probable que junto con el mestizaje el consumo del aguamiel se generalizara hasta fundirse en la cotidianidad de la sociedad de aquel tiempo. Dicha costumbre aún podemos observar en pocos lugares de México. Uno de estos sitios, sino es que el último, es el Estado de Zacatecas, siendo más específicos, en el centro histórico de la ciudad, donde todas las mañanas en algunas esquinas vemos a un hombre con su característico burro vendiendo este refrescante néctar.

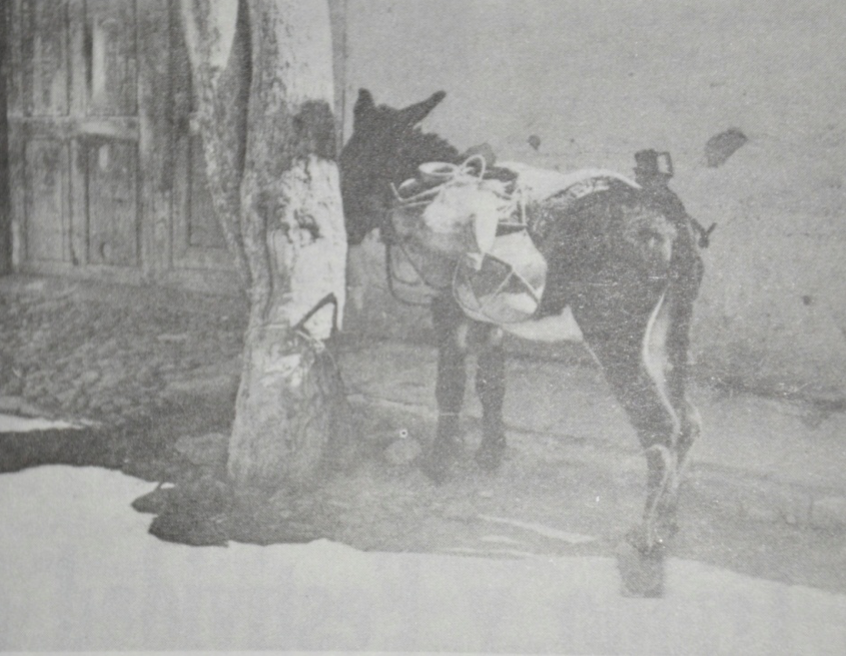

Existen en registro fotográfico algunas imágenes del “burro del aguamiel” cargando los recipientes llenos la bebida para aproximadamente los inicios y mediados del siglo XX en Zacatecas. (Foto 1) Para ese tiempo solo podemos imaginarnos como para tomar un poco de este producto, se tenía que seguir el grito del vendedor, confundido entre tantos pregoneros callejeros que ofrecían todo tipo de productos. (Burciaga: 2010)

Foto 1. Zacatecas tomada de Revista Artes de México AÑO XXII No. 194/195

Foto 1. Zacatecas tomada de Revista Artes de México AÑO XXII No. 194/195

En el 2007 se realizó un cortometraje-documental llamado “Burrito de agua-miel” dirigido por Edín Alaín, el cual nos da a conocer la rutina laboral de Juan Ortiz, un aguamielero proveniente de Hacienda Nueva, una comunidad de Morelos, quien vende su producto en el centro de Zacatecas, quien nos cuenta como es su oficio.

A partir de estos antecedentes el presente ensayo explica los factores que llevaron al declive del oficio y como esto influye en el ámbito sociocultural. De esta manera se pueden encontrar estrategias para su conservación, protección o difusión según convenga a los actores sociales involucrados. La pregunta de investigación parte de rastrear los orígenes histórico-contemporáneos de los aguamieleros que se dedican a la producción y comercio tradicional del aguamiel en la ciudad de Zacatecas ¿Qué factores afectan la preservación del oficio aguamielero y quiénes se relacionan con la producción y la comercialización del aguamiel en Zacatecas?

El oficio tradicional actual en Zacatecas

El comercio del aguamiel realizado en las calles del centro histórico y el característico “burrito” en el que se transporta y comercializa esta bebida son pieza fundamental de esta práctica en la cultura zacatecana.

Para llevar a cabo esta investigación etnográfica se delimitó nuestra área de estudio al centro histórico de la capital zacatecana, en la cual se localizaron los lugares en donde se comercializa el aguamiel, dentro de estos hay cuatro diferentes aguamieleros los cuales se ubican en los puntos geográficos que se describen a continuación.

Se le puede encontrar a un aguamielero de 72 años en la esquina de Tacuba frente a la fuente de los faroles, quien se dedica a este oficio desde que tenía cinco años de edad. Luis Mireles Salazar otro aguamielero, está sobre la avenida Hidalgo enfrente del callejón de la bordadora. Él a sus 50 años de edad comenzó en actividad hace dos años y Pedro Salcedo e Isidro Carrillo quienes se pueden ver en contra esquina de la plaza Zamora sobre la calle Aldama. Ellos se alternan el sitio de trabajo durante la semana aunque no son familiares. También se le puede ver a Isidro en la plazuela de Vivac en las ocasiones que Pedro se encuentra en su lugar habitual.

Los procesos de venta y compra del aguamiel

Al vendedor lo acompaña un burro. El aguamiel se vende en vasos de plástico desechable y tiene un precio de diez pesos cada uno.

Se puede decir que la mayoría de los compradores han consumido del mismo vendedor varias veces, la relación que tienen estas dos personas es estrecha y fraterna, pues son gente que mantiene relaciones de amistad desde hace mucho tiempo. El comprador consume la mercancía en el mismo lugar, mientras puede verse que se establecen alrededor del burrito conversaciones agradables.

El comprador consume la mercancía en el mismo lugar, mientras puede verse que se establecen alrededor del burrito conversaciones agradables. Otro tipo de clientes frecuentes son los que compran por litros, estos llevan consigo aguamiel para consumirlo posteriormente. También existe el cliente irregular o poco frecuente, el cual al momento de ver al “burrito aguamielero” transitar por las calles, es invadido por un sentimiento de nostalgia que le hace recordar los años provinciales, por lo tanto se detiene a compra un poco y mientras bebe cuentan sus anécdotas relacionadas con este delicioso néctar (Foto 2). Por ultimo tenemos al turista, que es un consumidor eventual que asiste a los sitios donde el “burrito” se encuentra estacionado en alguna esquina del centro histórico.

Por lo general los consumidores locales son individuos adultos o en senectud, mientras los turistas son de todas las edades.

Los “aguamieleros” llegan después de transcurrir una hora y media o dos de camino desde la comunidad de Hacienda Nueva. Están en su lugar de venta entre las 8:00 y 8:40 am y termina su día laboral aproximadamente a las 11:30 am, pero sus jornadas no son siempre continuas ya que se les puede ver algunos días y otros no.

Testimonios de aguamieleros, consumidores y transeúntes

Las entrevistas realizadas a los consumidores, transeúntes y al aguamielero fueron estructuradas y semi-estructuradas mediante la conversación informal y al igual que los compradores habituales, aproveché estos momentos mientras bebía un vaso de aguamiel.

Foto 2. Tomada el 21 de junio del 2011

Foto 2. Tomada el 21 de junio del 2011

Los aguamieleros

Los cuatro son originarios de la comunidad de Hacienda Nueva, una comunidad aledaña a la capital. Ninguno de ellos se dedica o ha dedicado de tiempo completo al comercio del aguamiel, uno de ellos fue brasero y trabajador de la mina, mientras los otros tres trabajan de obreros en la construcción y como mineros. La cantidad de aguamieleros ha sido fluctuante a través del tiempo, al parecer – nos cuenta uno de ellos- cuarenta años atrás él conocía treinta aguamieleros, pero que ahora solo a cuatro, pero por otra parte otro se trasladó a un año atrás.

“Antes hace como un año nada más estábamos dos o tres hoy ya hay más. Unos se van a Fresnillo y otros a Calera” (Pedro Salcedo, 20 de Julio del 2011)

La producción

El proceso comienza en su propia parcela familiar en donde tienen de 10 a 30 magueyes,

“Tenía unos 12 pero me los roban para hacer birria y otros se los comen las vacas y tardan como 20 años en madurar” (Aguamielero de Tacuba, 22 de julio de 2011, Centro histórico de Zacatecas).

Los Magueyes se preparan para que se les pueda extraer el aguamiel del corazón. Pero para esto se tiene que pasar por varios pasos: el dejar madurar el maguey unos 15 años, descapotar, raspar diariamente (para algunos en la madrugada), esperar y recolectar.

Solo el aguamielero trabaja en este oficio porque regularmente a los hijos les avergüenza practicarlo o bien porque éstos muestran un desinterés. La producción diaria oscila entre dos y cinco litros por maguey según nos cuentas los cuatro aguamieleros.

El Burrito y los contenedores de cerámica

El burro, siempre utilizado como medio de transporte y como generador de fuerza bruta, una especie siempre al servicio del hombre, y que en este caso no es la excepción. El burro es quien transporta la preciada mercancía y a su compañero el aguamielero en todo el transcurso laboral. Terminada la jornada diaria es hora de alimentarlo, su dieta se basa en una ración de heno que al final de la semana se convierte en una paca entera, lo que equivale a cincuenta pesos de las ganancias por su trabajo. Sobre su lomo carga una estructura con cuatro compartimientos de madera y palos, que sirven para sostener cuatro jarrones de cerámica que contienen el aguamiel. Para conservarse fresca e impedir que se derrame el líquido, a los contenedores se les coloca un tapón hecho de pencas enroscadas de maguey. La mayoría de los comerciantes no sabe de donde son originalmente estas vasijas, solo pasaron de generación o se las vendieron, pero como comentó el de mayor experiencia, éste las consiguió en Tlaquepaque, Jalisco.

El oficio del aguamielero depende en gran medida del burro, el transportar y cargar no es lo más importante de su trabajo, algo que sostiene el consumo de muchos compradores es su presencia, su imagen y su peculiaridad, aparte de ya ser parte de una tradición.

“Pues sí me ven en camioneta o así nada más con unos botes, pues nadie me va a comprar” (Pedro Salcedo, 19 de julio de 2011, Centro histórico de Zacatecas)

La venta y el consumo

Tres de los aguamieleros llegan al centro histórico montados en el burro desde la comunidad de Hacienda Nueva después de una hora y media o dos transcurridas, y haber pasado por caminos de terracería y brechas entre los cerros, cargando entre 18 y 20 litros de aguamiel cada uno. Un caso muy especial y sobresaliente es del aguamielero Isidro quien no lo adquirió por tradición familiar, pues él siendo de la misma comunidad que los demás no emplea al asno para llegar a su destino, él utiliza un automóvil llevando consigo el aguamiel en recipientes plásticos, para posteriormente ya estando en la ciudad, verter la bebida en los jarrones y colocarlos a cuestas del burro que está en una casa propia en las periferias del Centro histórico y de ahí se dirige a su punto de venta. También es el único que trabaja los domingos vendiendo en el tianguis de un municipio a un costado de la capital, pero esta vez sin burro.

Todos expenden el aguamiel en el mismo sitio, pero no periódicamente. Ellos creen que aun la gente consume aguamiel por sus cualidades nutricionales, cosa que saben, porque ellos y sus familias también lo toman.

Pérdida del oficio

Se consume menos aguamiel pero no han disminuido las ventas, al parecer hay temporadas donde tienen más ganancias. Estas temporadas coinciden con las vacaciones y la llegada de los turistas

Algunas personas sustituyeron por completo el consumo de este producto por la leche. Cuando empezó la industria lechera a tener un gran auge a partir de su embasamiento en cartón, afectó en gran medida la demanda de aguamiel, pues según el testimonio de un antiguo consumidor local, con lo que cuesta un litro de aguamiel actualmente pueden comprarse seis litros de leche. A su vez al disminuir la demanda los aguamieleros fueron buscando otras alternativas de trabajo, con ello el número de vendedores de esta bebida disminuyó hasta encontrarse al borde de la extinción.

El oficio ha vuelto a mantenerse un poco estable gracias al turismo, pero solo es cuestión de tiempo, ya que por ser un trabajo tan duro que requiere de tiempo, esfuerzo y paciencia, por falta de interés en los descendientes de los aguamieleros y por los procesos globales está muy próximo a desaparecer.

Algunos puntos sobresalientes de las entrevistas a consumidores y transeúntes:

a) Los individuos jóvenes no conocen el aguamiel y no lo han probado.

b) Los adultos consumen este producto para la salud y el tratamiento de enfermedades como la diabetes y padecimientos renales.

Se debe hacer mención que en Zacatecas el consumo de pulque no es tan común, no existe ninguna pulquería, siendo el aguamiel la materia prima de este.

c) Algunos consumidores entrevistados comentaron que prefieren el aguamiel por tener un sabor dulce. Al parecer relacionan al pulque principalmente con la embriagues, pero para éste caso les agrada más la cerveza. Por su parte los aguamieleros no saben hacerlo y saben que no lo venderían porque ni siquiera ellos lo consumirían.

d) Una de las causas por que algunas personas dejaron de consumir fue por el aumento de su valor monetario.

Algunas consideraciones finales

Efectivamente el característico “burrito” da el toque llamativo y tradicional a este oficio, es una pieza fundamental de atracción turística que ha convertido a esta actividad en parte de la cultura zacatecana y la ha rescatado un poco de la extinción.

Después del análisis realizado, se determinaron los factores que intervienen en el declive del oficio aguamielero en Zacatecas:

Al haber menos magueyes, como consecuencia hay menos producción. Teniendo en cuenta que el tiempo aproximado para la maduración en donde se puede extraer el néctar del maguey es de aproximadamente 15 años y que una vez quebrado y retirado todo el aguamiel de la planta esta morirá.

Al no plantarse más magueyes este oficio no es sustentable

La falta de interés o el desconocimiento de esta bebida por parte del sector joven de la sociedad también tienen gran peso.

La falta de interés por continuar en el oficio aguamielero por parte de los descendientes o de las nuevas generaciones.

La introducción de la leche y otros productos envasados han desplazado al consumo del aguamiel, los cuales son más baratos.

Existe una falta de interés por parte de las autoridades.

Los tiempos actuales exigen nuevas estrategias para el comercio de este tipo de bebidas tradicionales Como en el caso del aguamielero Isidro quien busco nuevas alternativas para el ahorro de tiempo dejando al burro y su equipo cerca de la ciudad, mientras el hace el mismo recorrido que el de sus colegas, pero él en camioneta y transportando el aguamiel en botes plásticos. Aun así esto no salva a la tradición, ya que la forma de transportar el aguamiel le influye en el sabor, al contenerlo en plástico y no en cerámica, también los tiempos en los que raspa el maguey son distintos que los tradicionales por lo que el producto que él vende es de mala calidad.

____

Bibliografía:

ARTES de México. 1960 Año XXII No. 194 / 195, Pág. 109

BARFIELD, Thomas, 2000. Diccionario de antropología, Siglo XXI.

BREÑA, Luis, Domínguez, González, Esquivel, Lucio. 2010 “Estrategia de exportación del pulque enlatado”, Tesina para obtener el titulo de ingeniero industrial y licenciado en administración industrial, Unidad Profesional Multidisciplinaria de ingeniería y Ciencias sociales y Administrativas, IPN, México D.F, archivo electrónico visto el 1 de junio del 2010 en

Haz clic para acceder a I7.1891.pdf

CONABIO, 2010

http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/pdf/Mezcales/mHistoria.pdf visto el día 24 de Mayo del 2012.

FOURNIER, patricia 2007 “Los Hñӓhñü del valle del mezquital: Maguey, pulque y alfarería”, INAH, México.

VARGAS, Carla, 2009 “Obtención de insumos de interés industrial a partir de las fructanas del agave mezcalero potosino (Agave salmiana)”, Jiquilpan, Michoacán, IPN.

EDÍN Alaín 2007 “Burrito de Aguamiel”, Documental.

BURCIAGA, José 2010 Zacatecas: Memoria sobre el Arte Popular, IDEAZ, Zacatecas, México, Pp. 59.

_____

ArKeopatías opera bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – Compartir Igual 4.0 Internacional License, por lo que agradecemos citar la fuente de este artículo como: Proyecto ArKeopatías./ “Textos De La Casa #140″. México 2019. https://arkeopatias.wordpress.com/ en línea (fecha de consulta).